Dopo lo scioglimento dei Cream, a fine anni Sessanta, secondo molta stampa specializzata e diversi giornalisti rock, Jack Bruce e Ginger Baker – rispettivamente basso e batteria, si sa, della band che rese famoso Eric Clapton – avrebbero disperso il proprio genio, in una miriade di dischi solisti e di troppi progetti, fra loro stilisticamente disomogenei.

Questo, almeno, quel che fin da allora di solito si dice. Forse, però, la verità può essere anche un’altra. E la parola chiave per accedervi, al posto di dispersività – potrebbe risultare versatilità musicale. O anche intraprendenza artistica. Proviamo qui a riscrivere, pertanto, una storia che si crede a torto esser nota. O, peggio ancora, sepolta.

Cominciamo da Jack Bruce: l’effervescente e talentuoso bassista, che suonava il proprio strumento come fosse una chitarra, iniziò la carriera solista con Things We Like, passando dal British Blues al neonato Jazz Rock davisiano. Per il disco, uscito nel 1970, volle non casualmente alla chitarra l’astro nascente John McLaughlin, di lì a poco fondatore della Mahavishnu Orchestra. L’anno dopo (1971), Bruce lavorò con John Marshall, ex batterista dei Nucleus (poi nei Soft Machine). L’intenzione era chiara: portare avanti e nello stesso tempo oltrepassare, in direzione fusion, l’eredità di Bluesbreakers, Cream e John Mayall. Ad ogni buon conto, Bruce non dimenticò del tutto il rock, partecipando al classico Berlin di Lou Reed (1973), grande capolavoro di art-glam sinfonico-orchestrale del decennio, e dando vita con Leslie West e Corky Laing dei Mountain ad un sodalizio molto più hard rock (indimenticabile la calda performance di Live ‘n’ Kickin’, nel 1974). Il sentiero da percorrere, anzi la strada maestra, era tuttavia per Bruce quella del jazz rock, sia quello mutante e provocatorio di Frank Zappa (Overnite Sensation, uscito nel 1973 con la collaborazione, tra gli altri, di Jean-Luc Ponty al violino) sia nelle vesti di solista (il suo nome del resto lo precedeva insieme alla fama). Videro così la luce due dischi che la critica ha sbagliato grossolanamente a voler dimenticare in fretta: How’s Tricks (registrato nel 1976, pubblicato nel 1977) e Jet Set Jewel (1978), due ottimi lavori di fusion settantiana, incisi con il ricercatissimo drummer Simon Phillips e con un tastierista tanto abile quanto sempre sottostimato e sacrificato a più altisonanti nomi, Tony Hymas (poi con Jeff Beck, negli anni Ottanta). Né Bruce si fermò qui, collaborando nel 1979 con il grande sassofonista inglese John Surman, in quegli anni (anche nei SOS e con Terje Rypdal) impegnato a individuare inediti punti di contatto tra il free jazz nordeuropeo e l’elettronica tedesca.

Nel 1980, Bruce – insieme a Billy Cobham ed al tastierista David Sancious (autore, con A Forest of Feelings, di uno dei più bei dischi di space prog americano di sempre) – licenziò il fenomenale I’ve Always Wanted to Do This, un capolavoro assoluto di hard/fusion, un album da ritenere giustamente storico: fresco e fantasioso, tecnico e potente, melodico e ritmico (lo si ascolti nella ristampa della Esoteric). Nel 1981, con Allan Holdsworth ed altri, Bruce fu poi nei riformati Soft Machine di Land of Cockayne, altro lavoro da riscoprire, senza pregiudizi o paraocchi. Sempre nel 1981, Bruce suonò il basso nel fantastico Tilt di Cozy Powell, ancora una volta tra hard e fusion – i suoni sono molto alla Jan Hammer – con il validissimo apporto di Sancious alle tastiere.

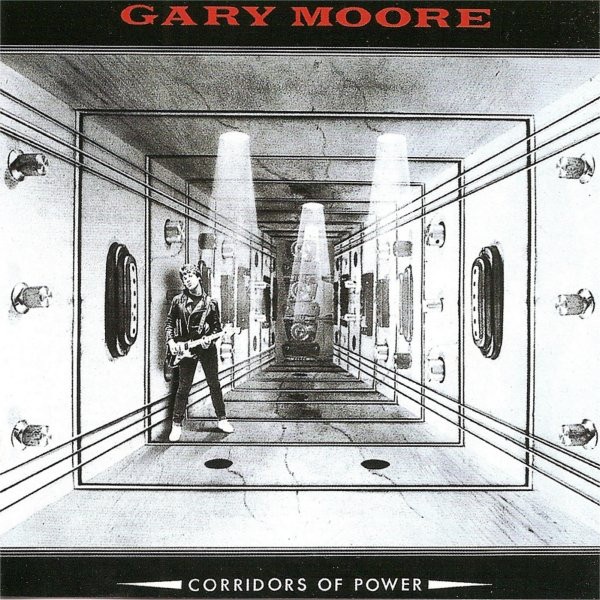

Gary Moore, nel 1982, volle quindi Bruce bassista (insieme a Neil Murray, ex Gilgamesh e futuro Black Sabbath) nel suo eccellente Corridors of Power: per l’ex Cream fu l’occasione di ritornare al blues e in particolare all’hard rock metallizzato di scuola britannica. Nel medesimo anno Bruce ebbe anche modo di scoprire le nuove tecnologie elettroniche allora imperanti nel Regno Unito (erano gli anni di gloria del synth-pop): dapprima collaborò infatti con l’ex vocalist degli Yes, Jon Anderson, al suo Animation, gioiellino di new wave sintetica (1982), e di lì a breve fornì la propria versione del pop elettronico con l’album solista Automatic (1983), realizzato con i fedeli Hymas e Phillips: molto progressive in certe aperture, che conservano ancora oggi intatto tutto il loro fascino e non perdono soprattutto mai di vista l’anima rock di fondo (a differenza di quanto accadde allora a molti).

Ancora nel 1983, Bruce partecipò insieme ad un altro immenso bassista, Jeff Berlin, a Road Games, mini-LP di Holsdworth, successivamente rinnegato dall’autore. Tutte queste collaborazioni, tuttavia, lo confermavano, al di là della classe fuori discussione, come un session-man non appariscente. Al quel punto, il suo migliore disco solista restava forse Out of the Storm, apparso nel novembre 1974, per la RSO, impreziosito dalla splendida chitarra di Steve Hunter (Detroit, Alice Cooper, Lou Reed fra i tanti). Seguirono dunque sei anni anni di ritiro dalle scene, di solitudine e di problemi. Solo nel 1989 il bassista scozzese ne uscì, tornando alla grande al suo maggiore amore, il jazz rock, con lo stupendo A Question of Time, affiancato da uno stuolo di musicisti illustri, tra i quali gli amici Allan Holdsworth e Tony Williams: il disco è moderno e tradizionale insieme, attestazione di coerenza e integrità artistica, dall’altissimo spessore qualitativo. In seguito, prima che la morte ce lo strappasse, nel 2014, il lavoro migliore di Bruce è stato, probabilmente, Moonjack (1995), un particolare funk sperimentale per sole tastiere, non privo di reminiscenze mutuate dai Manfred Mann o dai Lifetime dei tempi che furono. Assai interessante altresì la partecipazione a Industrial Zen (2006) di John Mc Laughlin, manifesto della nuova fusion del terzo millennio, con scenari digitali e campionatori Hi-tech, freddi sintetizzatori Yamaha ed ospiti illustri: Bill Evans (Miles Davis), Gary Husband (Level 42) e Vinnie Colaiuta (Zappa). In questo disco, Bruce mette in mostra un variopinto suono ottantiano e brillanti passaggi di basso alla Jaco Pastorius (periodo Weather Report e Word of Mouth). Il degno epitaffio d’una carriera superba.

Dal canto suo, scioltisi i Cream, Ginger Baker, uno dei big five della batteria del Novecento (insieme naturalmente a John Bonham, Tony Williams, Keith Moon e Neil Peart), si buttò prima nei Blind Faith (1969), quindi fondò i suoi Air Force: due grandi dischi di jazz rock nel 1970 (tre con il postumo Live in Offenbach) e ben tre sassofonisti in formazione. Tra il 1971 e il 1972, mentre stava lavorando alla realizzazione del suo esordio da solista con Stratavarius, l’eclettico e formidabile batterista fece la conoscenza di Fela Kuti e con quest’ultimo realizzò tre lavori che di fatto crearono l’afro-beat, sorta di ponte tra Oriente e Occidente, tra rock e Africa, armonizzazioni anglo-americane e ricerche ritmiche sincopate: a dire poco storico il Live che i due incisero in particolare nel 1972: qui il batterista dei Blues Incorporated di Alexis Korner e dei Cream riportava letteralmente a casa il retaggio di Art Blakey, Elvin Jones e Max Roach, aprendosi con ciò alle modalità strumentali dei percussionisti africani, coadiuvato dalla chitarra elettrica di Peter Animasbaun e da una nutrita sezione fiati, che dialoga con i poliritmi delle congas, riscoperte in quegli anni anche da Santana.

Nel 1973 Baker suonò la batteria in Band on the Run dei Wings di Paul McCartney e l’anno dopo si buttò in un nuovo super-gruppo, i Baker Gurvitz Army, con ex membri di Gun e Three Man Army: il primo disco, uscito per la Vertigo nel 1974, offre un entusiasmate ed incandescente hard prog, tra i migliori di tutto il decennio, autenticamente spettacolare e libero dai vincoli commerciali. Aiutati dal cantante Snips (ex Sharks) e dal geniale tastierista-sintetista fusion Peter Lemer (Seventh Wave e Gong) al mini-moog, i BGA registrarono successivamente il più blues Elysian Encounters (1975) e il più melodico Hearts on Fire (1976), ambedue per la piccola Mountain Records. Si sciolsero per lo scarso successo incontrato.

Nel 1979, Baker entrò a far parte dei rinati Atomic Rooster di Vincent Crane e nel 1980 degli space-rockers Hawkwind, nel magnifico Levitation. Uscito tuttavia dal gruppo di Dave Brock, il batterista si ritirò a vita privata, riemergendone solo anni dopo, in Album (1986) dei Public Image Limited del funambolico John Lydon, che lo volle membro di una vera all-star band, comprendente Steve Vai alla chitarra, Bill Laswell al basso, Ryuichi Sakamoto alle tastiere, Ravi Shankar al violino e Tony Williams alla seconda batteria. Fu in quell’occasione che Baker, conosciuto Laswell, decise di voler collaborare con lui nel progetto newyorkese No Material (1989): un album dal vivo, davvero molto post, intriso di funk obliquo e dissonante, destrutturato e a tratti quasi atonale (collabora non a caso il sassofonista Peter Brotzmann, alfiere del più coraggioso free jazz tedesco (altri nomi al riguardo: Anima e Annexus Quam, sia detto per inciso).

Per il resto, Ginger Baker ci ha lasciato numerosi dischi solisti, nessuno dei quali in verità davvero indimenticabile. Sono rimaste invece realmente nella memoria le sue infuocate esibizioni dal vivo a Monaco di Baviera (1972 e 1987), Berlino (1978) e Milano (1980 e 1981), oggi tutte ristampate su CD e pertanto di nuovo disponibili. Concerti davvero indescrivibili, da avere a tutti i costi. Inoltre, Baker ha collaborato anche con Bill Frisell, Andy Summers, Jens Johansson (Silver Mountain, Dio, Malmsteen, Stratovarius, Mastermind, Allan Holdsworth e Rainbow) e BBM (in trio, con il grande Gary Moore e l’amico ritrovato Jack Bruce). L’ultimo grande disco di Ginger Baker resta senz’altro African Force (2001), capace di riprendere e portar avanti, a ormai trent’anni di distanza, il discorso avviato tempo addietro con il nigeriano Fela Kuti. E dimostrando quanto il connubio rock e Africa, tutt’oggi, abbia ancora da dire e da dare. I pezzi di African Force attualizzano altresì il messaggio di Peter Green (End of the Game, 1970) e di Stuart Copeland (l’estroso The Rhythmatist, 1985), due dei musicisti britannici che tra i primi precedettero (Green) e seguirono (Copeland) la via indicata da Baker e Kuti. Né si possono o devono dimenticare, al riguardo, i concerti tenuti in Zaire nel 1974 da James Brown. A proposito di Kuti, va infine rammentato che mentre Baker si rivolgeva al post-punk e alla dark-wave eterodossa dei PIL, nel 1986, il musicista africano si esibiva a Detroit con gli Egypt 80, continuazione ed aggiornamento di quanto fatto con l’ex batterista dei Cream nel 1971.