Shattered Hope – Waters Of Lethe

Quattro anni rispetto alla precedente uscita non sono passati invano portando al livello più alto la progressione stilistica e compositiva della band ellenica.

Wraithmaze – Fields Of Nihilism

I finnici Wraithmaze si ripropongono al pubblico dopo l’esordio su lunga distanza del 2011 con questo riuscito Ep a base di un death-doom dai tratti spiccatamente melodici.

Wijlen Wij – Coronachs of the Ω

Il secondo album della band belga alterna momenti eccellenti ad altri piuttosto opachi, per un risultato complessivo soddisfacente ma non esaltante.

Descend Into Despair – The Bearer of All Storms

La giovane età dei musicisti e la loro manifesta volontà di non limitarsi ad un semplice e timido compitino fa pensare che i Desced Into Despair possiedano potenzialità per ora ancora inespresse.

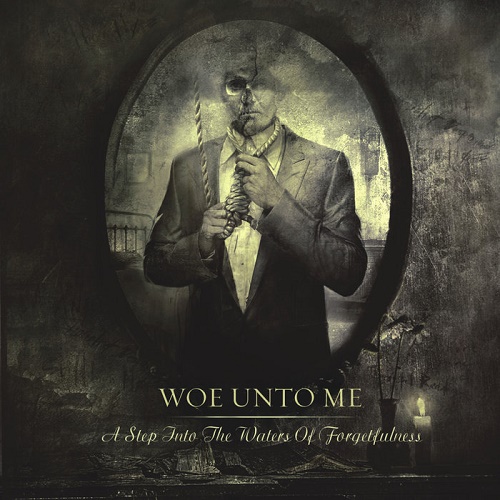

Woe Unto Me – A Step into the Waters of Forgetfulness

Sicuramente i Woe Unto Me potranno piacere ai fruitori del funeral più melodico ma, in considerazione di una proposta così brillante e ricca di sfaccettature, potrebbero fare breccia anche nei cuori di chi ama sonorità malinconiche e più rarefatte, non necessariamente associate a forme di doom estremo.

A Young Man’s Funeral – Thanatic Unlife

Un‘uscita interessante per un progetto dalle buone potenzialità.

Eye Of Solitude – Canto III

Canto III è la quintessenza del funeral death-doom e, senza alcun dubbio, il capolavoro che finalmente giunge a riscrivere le coordinate del genere, composto per di più da una band che ha avuto una crescita esponenziale in soli 2 anni e che si trova in una fase contrassegnata da un’entusiasmante progressione stilistica.

Kuolemanlaakso – Musta Aurinko Nousee

Una band da tenere d’occhio nel prossimo futuro, quindi, indipendentemente dalla lettura dei nomi presenti in line-up.

Hamferð – Evst

“Evst” va a collocarsi in assoluto tra le migliori uscite del 2013

Revelations Of Rain – Deceptive Virtue

Il magnifico tocco chitarristico di Yuriy Ryzhov costituisce il viatico ideale per affrontare questa ennesima, tormentata, navigazione attraverso i mari profondi e sconfinati del dolore e della melancolia.

Vin De Mia Trix – Once Hidden From Sight

Un esordio su lunga distanza di pregevole fattura che rende la band ucraina una realtà già consolidata e non solo un semplice prospetto futuribile.

Ataraxie – L’Etre et La Nausée

Dopo due ottimi dischi come “Slow Transcending Agony” e “Anhedonie”, i ritrovati francesi Ataraxie scrivono quello che potrebbe essere il definitivo manifesto della loro musica.

Graveyard Of Souls – Shadows Of Life

L’album ha il difetto di perdere un po’ in intensità nella sua seconda parte e l’uso di un growl abbastanza piatto alla lunga certo non aiuta, ma resta il fatto che i Graveyard Of Souls, alla fine, ci offrono tre quarti d’ora di musica oltremodo gradevole.

HellLight – No God Above, No Devil Below

La scelta di un suono di batteria troppo secco (tale da sembrare quasi una drum-machine) e, soprattutto, il ciclico ricorso a una voce pulita che è rimasta quella stridula e un po’ incerta già esibita ai tempi di “Funeral Doom”, costringono la band paulista a restare un gradino al di sotto dell’eccellenza assoluta.

Tethra – Drown Into The Sea Of Life

Un lavoro consigliato vivamente a chi apprezza il doom nella sua forma più genuina e spontanea.

Who Dies In Siberian Slush – We Have Been Dead Since Long Ago

Secondo uscita su lunga distanza per i moscoviti Who Dies In Siberian Slush, dopo il buon esordio “Bitterness Of The Years That Are Lost” datato 2010.

Mental Torment – Mental Torment

Un growl efficace e un suono di chitarra diluito e alla costante ricerca della giusta melodia da incastonare all’interno di atmosfere opprimenti sono gli ingredienti che fanno di “On The Verge …” un disco riuscito e convincente.

Inner Sanctvm – Christi Testamenta

Nel complesso questo è un disco che, oltre a non deludere chi ama questo tipo di sonorità, si rivela di gran lunga superiore a certi lavori pretenziosi ma di relativa qualità e di ancor più dubbia genuinità pubblicati ultimamente.

Myridian – Under The Fading Light

Pregevole esordio autoprodotto degli australiani Myridian, autori di un gothic-doom di rimarchevole spessore; collocabili in un ipotetico punto d’incontro tra Novembers Doom, Daylight Dies e Type 0 Negative, i cinque ragazzi di Melbourne mettono sul piatto un disco privo di sbavature e di grande intensità, grazie anche al contributo alla consolle di un nume tutelare […]

Doomed – In My Own Abyss

Il secondo lavoro di Pierre conferma pienamente le già ottime sensazioni destate nell’esordio, grazie anche a una contiguità stilistica, quasi inevitabile direi, visto il breve intervallo di tempo trascorso tra l’uscita dei due dischi.