Lorelei – Teni Oktyabrya (Shadows Of October)

I Lorelei ripropongono un gothic doom di matrice fortemente “draconiana” e con un notevole gusto melodico, il che consente loro di offrire con buona continuità brani intensi, intrisi di un sentore malinconico e marchiati con forza dall’imprinting di quella che, ormai, si può definire una scuola vera a propria in ambito doom come quella russa.

The Father Of Serpents – Age Of Damnation

Cercando di mettere contemporaneamente sul piatto gli influssi provenienti soprattutto da Moonspell, My Dying Bride e Paradise Lost, i The Father Of Serpents riescono senza dubbio nella non facile impresa e, laddove viene sacrificata in parte la freschezza della proposta, si riceve in cambio un’interpretazione pulita e ricca di buoni spunti melodici.

Paradise Lost – Medusa

I Paradise Lost c’erano all’inizio degli anni ‘90 e ci sono ancora oggi, sicuramente invecchiati e forse un po’ appesantiti, ma sempre capaci di dire la loro senza apparire né obsoleti né ripetitivi.

Abyssphere – На пути к забвению

L’operato degli Abyssphere possiede un suo intrinseco valore che dovrebbe spingere gli appassionati di gothic doom a dare una possibilità a На пути к забвению, un album che consente di passare un’ora abbondante in compagnia di musica moderatamente malinconica e di buona fruibilità.

Lying Figures – The Abstract Escape

The Abstract Escape non mostra punti deboli, riuscendo ad evocare con la necessaria continuità le sensazioni di isolamento ed abbandono che anche nella copertina vengono raffigurate con una certa efficacia.

Red Moon Architect – Return of the Black Butterflies

Return of the Black Butterflies segna un’altra prova magistrale da parte dei Red Moon Archiect, oggi più che main a pieno titolo nel novero delle migliori realtà del funeral death doom melodico.

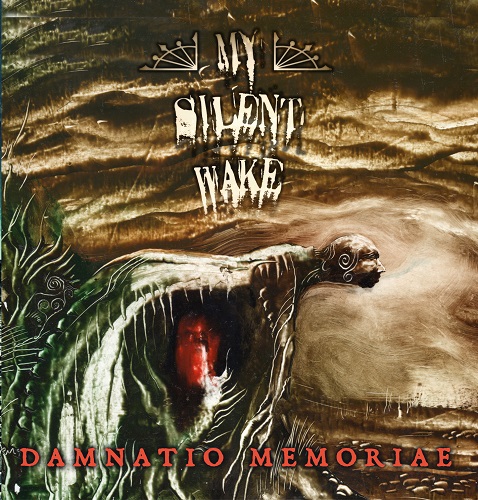

My Silent Wake – Damnatio Memoriae

Una riedizione utile e curata di Damnatio Memoriae, album che con la sua uscita ha sicuramente consolidato lo status acquisito dai My Silent Wake in virtù di una carriera lunga, produttiva e, a tratti, piacevolmente imprevedibile.

Graveyard Of Souls – Pequeños Fragmentos De Tiempo Congelado

Il duo iberico mostra il suo volto migliore quando approccia il genere con ritmi più ragionati e una maggiore ricerca dell’emotività, mentre convince meno il tentativo di rendere il sound più catchy nei passaggi prossimi al death melodico o al gothic.

Distressful Project – Fucked Up Songs

Il sound, ondeggia tra il gothic ed il death doom, con maggior propensione verso il primo, in virtù di una propensione ad una malinconica orecchiabilità, ma con superiore efficacia nell’affrontare il secondo.

Tethra – Like Crows For The Earth

Like Crows For The Earth è, un album magnifico, che porta di diritto i Tethra al livello delle band di punta del doom tricolore

Et Moriemur – Ex Nihilo in Nihilum

Ristampa in vinile, a cura della Minotauro Records, di questo splendido album dei cechi Et Moriemur, risalente al 2014.

Ordog – The Grand Wall

The Grand Wall gode di una compattezza invidiabile e non c’è davvero nulla che non vada: ogni episodio scorre con buona fluidità, andando a costruire un insieme sonoro che verrà apprezzato non poco dagli appassionati del genere.

Trees Of Eternity – Hour Of The Nightingale

Hour Of The Nightingale è un disco perfetto che, purtroppo, non potrà mai avere un seguito, e questo è un altro buon motivo per riservargli un posto privilegiato tra i nostri ascolti, oggi e negli anni a venire.

Abysmal Grief – Reveal Nothing…

Una raccolta irrinunciabile per i fans degli Abysmal Grief, nonché una maniera ideale di approcciarsi alla loro funerea arte per chi ancora colpevolmente non li conoscesse.

Even Vast – Hear Me Out

La riedizione dell’album d’esordio può rivelarsi utile nel tornare a far parlare degli Even Vast, ma rischia d’essere fuorviante per chi intendesse seguirli nella loro nuova avventura.

My Dying Bride – Feel The Misery

“Feel the Misery” ricolloca i My Dying Bride al posto che loro compete, ovvero quello di guida e riferimento per chiunque si cimenti un settore musicale che fornisce linfa e nutrimento spirituale a quel nugolo ben nascosto di anime sensibili, romantiche ed inquiete.

Orphans Of Dusk – Revenant

“Revenant”, pur nella sua veste di Ep, è già un lavoro del tutto appagante e di livello superiore alla media, ma è solleticante pensare che la band sia concretamente in grado di riprodurre la stessa qualità in una prova su lunga distanza.

Cadaveria – Silence

Al quinto album di una discografia che negli anni non ha accusato alcuna caduta di tono, Cadaveria con la sua band continua a regalare opere oscure con disarmante naturalezza.

Helevorn – Compassion Forlorn

“Compassion Forlorn” non solo conferma la maturità compositiva acquisita dagli Helevorn ma, addirittura, li colloca ai vertici del movimento gothic-doom.

Ordog – Trail For The Broken

Probabilmente, chi non ha mai ascoltato gli Ordog troverà apprezzabile quest’album, ma chi volesse capire da dove nasce la mia parziale delusione vada a riascoltarsi “Remorse”.