Quando si pensa all’incontro fra la tradizione occidentale della musica rock e la cultura africana, la mente va, non a torto, a dischi come Graceland (1986) di Paul Simon, oppure al successo avuto dal giamaicano Linton Kwesi Johnson. Altri ancora, scavando più indietro nel tempo, fanno magari il nome degli Osibisa, che nella prima metà degli anni Settanta proposero un blando mix di atmosfere progressive anglosassoni e melodie subsahariane, in svariati e leggeri dischi, in taluni casi anche di un certo successo. Un certo riscontro commerciale ha avuto pure la serie Realworld inaugurata negli anni Ottanta da Peter Gabriel, che ha lanciato la moda etnica della world music. Ma il vero nocciolo della questione riposa altrove. Proviamo a indagare e a vedere la cosa più in dettaglio.

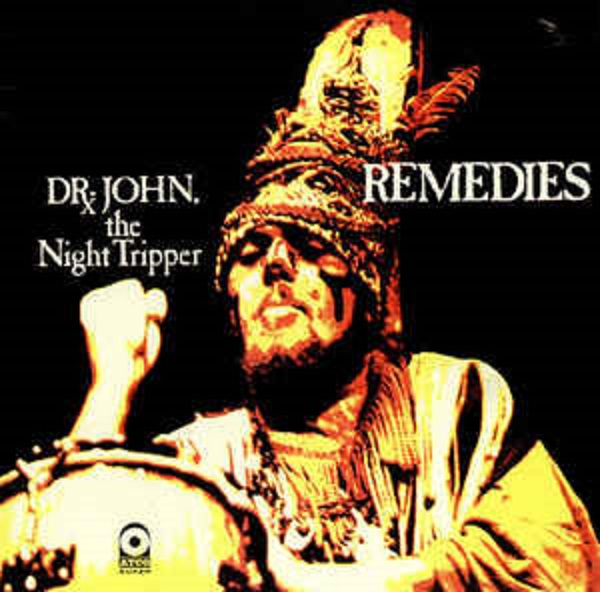

Il primo, serio e felice tentativo di fare incontrare rock anglo-americano e ritmi africani venne fatto dal grande Dr. John. Nel suo terzo album, Remedies (1970), l’intera seconda facciata era occupata da Angola, una suite di venti minuti che costituiva un interessante e meraviglioso ponte fra il blues e le ritmiche di matrice afro. Una composizione davvero pionieristica, destinata a far registrare con il tempo notevoli sviluppi a più latitudini.

In quello stesso, anno uscì anche lo stupendo e coraggioso LP di debutto di Peter Green. Il grande chitarrista aveva appena lasciato i Fleetwood Mac, dopo cinque storici lavori di British Blues. Prima di scomparire dalle scene, per quasi un decennio – sarebbe ritornato a calcare i palchi della musica, grazie all’aiuto di Peter Bardens (tastierista dei primi Camel), solo nel 1979, con il santaniano In the Skies – pubblicò nel 1970 l’opera magna End of the Game: un album difficile e complesso, all’epoca poco capito, in ragione appunto della sua estrema innovatività, ma divenuto con il tempo un vero e proprio cult-album. Molto sperimentale ed allora con poche pietre di paragone, End of the Game – con, in copertina, la famosa tigre della savana – metteva in scena uno riuscito, eterogeneo connubio di retaggio hard-blues inglese (comunque, a quell’epoca, neonato) e di costruzioni musicali dalla ascendenza africana.

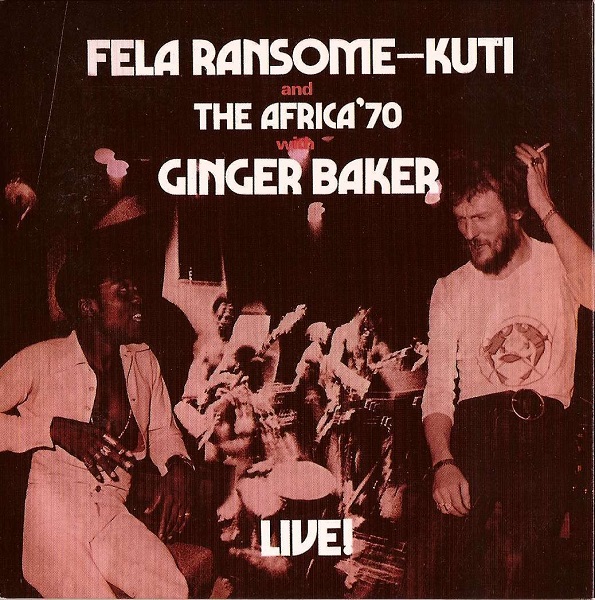

Altro personaggio di gran spicco per il nostro discorso fu Ginger Baker. L’ex-batterista dei Cream – che aveva suonato, anche, con i Blues Incorporated di Alexis Korner (1962), gli Organisation di Graham Bond (1963-1966) ed i Blind Fate di Eric Clapton e Steve Winwood (1969) – già con i suoi Airforce – due album nel 1970, entrambi doppi: dal vivo il primo ed in studio il secondo – unì jazz-rock e sonorità afro. Non certo casualmente, pure lui veniva dal blues, che fu il trait-d’union per la convergenza di rock europeo ed Africa. La matrice storica e culturale era, del resto, la medesima. Il 1971 vide Baker trasferirsi in Nigeria, dove comprò un appezzamento di terra a Akeja. Vi inaugurò, nel gennaio di solo due anni dopo, uno studio di registrazione, pensato per farvi registrare musicisti locali, valorizzandone e creatività e messaggio, e si interessò, sempre di più, alla musica africana, specie sul piano delle ricerche ritmiche.

Quello di Ginger Baker, beninteso, non fu un amore estemporaneo e fuggevole. Nel 1971, pubblicò, con il nigeriano Fela Kuti, un famoso Live e, nel 1972, uscì il suo Stratavarius, lavoro percussivo, impregnato di aromi africani, scambiato dalla critica di allora per un mero esercizio di stile. Ancora nel 1978, il grande batterista britannico tenne un celebre concerto a Berlino con gli African Friends, uscito poi pochi anni fa, per la Voiceprint. Baker portò altresì con sé tracce di questo background in occasione di Album, il capolavoro dei Public Image Limited di John Lydon, che apparve – trainato dal singolo Rise – nel 1986, per la Virgin: nel disco – oltre a Steve Vai alla chitarra, Tony Williams alla seconda batteria, Sakamoto alle tastiere e Bill Laswell al basso – erano presenti inoltre Malachi Favours dell’Art Ensemble of Chicago alle percussioni e Ravi Shankar, al violino. Nel 1987, quindi solo un anno dopo, Baker si esibì in tournée con i suoi African Force, che portarono ancora avanti il discorso legato all’afro-rock, calandolo nel contesto musicale della nuova decade.

Quando Ginger Baker si esibiva con i suoi colleghi africani, erano già apparsi dischi come Ambient 3: Day of Radiance di Laraaji (1981) – caratterizzato in prevalenza da pattern ritmici di dulcimer e zither, con un’impronta fortemente new age – My Life in the Bush of Ghosts (1981) di David Byrne, entrambi prodotti dal vulcanico Brian Eno, di fatto l’invenzione della world music. In questi lavori, tutto sommato, poca Africa: o meglio, un’Africa che perdeva la sua orgogliosa identità – predicata, già durante gli anni Sessanta, da tanti grandi del free jazz, a partire da John Coltrane – proprio nel suo incontro con le altre tradizioni musicali, provenienti da ogni parte del mondo. Stesso discorso si può fare pure per i diversi lavori realizzati da Jon Hassell, trombettista peraltro geniale, ancora con Eno in cabina di regia. Quest’ultimo produsse anche gli artisti ghanesi Edifanko, facendoli in tale maniera conoscere in Occidente. Un’opportunità non indifferente.

Nel 1982, vide la luce il capolavoro IV quarto capitolo della carriera solista di Peter Gabriel, dopo l’uscita dai Genesis, nel 1975. Un disco epocale e strepitoso, registrato interamente in digitale, con un massiccio uso di campionamenti (grazie al famoso sintetizzatore Fairlight CMI). La canzone The Rhythm of the Heat venne costruita attraverso le più moderne tecnologie elettroniche, sulla base dell’esperienza di Carl Gustav Jung, mentre osservava un gruppo di percussionisti africani. Eccolo, dunque, l’incontro cruciale di rock (in questo caso freddo e tagliente) e ritmiche afro (calde, rituali, evocative e dense di suggestione ipnotica). La combinazione gabrieliana di freddezza digitale, data dai synth, ed aromi percussivi avvolgenti fece letteralmente sensazione. In Italia, pure scuola: Ivano Fossati ne trasse gran frutto per l’incipit della sua indimenticabile Una notte in Italia, dal gioiello I 700 giorni (CBS, 1986).

Altro grande musicista inglese che si innamorò, musicalmente e non solo, dell’Africa fu l’ex Police – e Curved Air, almeno una volta lo si rammenti – Stewart Copeland. Intanto, egli vi visse – per la precisione in medio-oriente, a Beirut – al seguito della famiglia (per esigenze di lavoro del padre), studiandovi e suonando jazz. Dopo lo scioglimento dei Police, Copeland compose la colonna sonora di Rusty il selvaggio (1983, per Francis Ford Coppola), collaborò quindi con Stan Ridgway dei Wall of Voodoo e con Stanley Clarke, ma soprattutto incise nel 1985 The Rhythmatist, perfetto punto di incrocio fra la strada aperta da Peter Green e Ginger Baker nei primissimi ’70 e gli apporti forniti da Gabriel nel decennio successivo. Un disco formidabile e innovativo, che riscriveva e trasformava in chiave rock la tradizione musicale di area africana: un vero punto di approdo, a quindici anni dalle prime ricerche compiute negli Stati Uniti da Dr. John.

A metà degli anni ’80, rock e Africa dialogano ormai in maniera pressoché regolare. Nel film OC & Stiggs di Robert Altman (1985, da noi Non giocate con il cactus), divertente e grottesco come nello stile del regista, viene filmato un concerto eseguito allora negli USA da King Sunny Ade: piacevole intrusione di ritmiche africane nell’altrimenti monotona vita americana di provincia.

Per Alice