Sono passati ben tredici anni dall’ultima apparizione dei King Crimson in Italia, occasione in cui toccarono anche la mia città, Genova; stranamente, nonostante l’evento riguardasse una delle band che hanno segnato indelebilmente i miei gusti musicali, possiedo solo ricordi sbiaditi di quella serata, sintomo del fatto che, all’epoca, la fredda e chirurgica precisione esibita da Fripp e soci non riuscì a rendere memorabile l’evento.

Così, al momento di partire per Milano, recarmi nuovamente a vedere i King Crimson sembra più un doveroso rito che non la finalizzazione di un qualcosa atteso da tempo, forse anche perché condizionato dall’ascolto di un album come Radical Action (sul quale mi ero espresso in questa sede qualche settimana fa), capace di trasmettermi solo a intermittenza le emozioni che cerco da sempre nella musica, pur con la riproposizione di gran parte dei brani storici.

Dopo aver preso posto nell’accogliente sede milanese del concerto, il Teatro degli Arcimboldi, la prima prova da superare per gli spettatori è quella di scendere a patti con l’idiosincrasia frippiana verso qualsiasi dispositivo audio o fotografico: una richiesta che ai più credo appaia bizzarra, se non addirittura fuori dal tempo e frutto dei capricci e delle bizzarrie di una vecchia star (chi era a Genova nel 2003 ricorderà il nostro avvolto per l’intero concerto da una luce violetta che ne celava di fatto le sembianze …), ma che, ripensandoci, finisce invece per rendere a tutti un gran bel servizio.

Infatti, oggi sembra impensabile partecipare ad un qualsiasi evento senza riprenderne o fotografarne diversi momenti, quasi che chiedessimo alla memoria del supporto tecnologico di sostituirsi alla nostra; in realtà, non credo sia un caso se i concerti che meglio ricordo sono proprio quelli che vidi quando la parola cellulare evocava solo l’immagine di furgoni blu o celesti …

Obbligati, quindi, obtorto collo, a guardare direttamente ciò che avviene sul palco anziché tramite il display di un tablet o di uno smartphone (pena il cazziatone preventivo dei solerti addetti), gli spettatori possono godersi senza distrazione alcuna circa tre ore di musica che dimostreranno come il vero extraterrestre, “l’uomo che cadde sulla terra”, risponda al nome di Robert Fripp, con tutto il rispetto per il compianto Bowie.

Quella dei King Crimson è appunto arte aliena perché inimitabile in ciascuna delle diverse sembianze che il musicista inglese ha voluto donare alla sua creatura e, sabato scorso, persino chi l’ha sempre ritenuta una snobistica e fredda espressione di pura tecnica sarebbe stato costretto a ricredersi. L’uomo sembrerebbe aver fatto pace con il mondo e forse con sé stesso, visto che non ha lesinato un solo cavallo di battaglia, affidando ai fiati del sempreverde Mel Collins il compito di riscaldarne le note, anche se, come vedremo, tale scelta racchiude anche qualche controindicazione; nulla a che vedere, quindi, con quanto accadde nella serata del Carlo Felice, in cui venne perfidamente offerta al pubblico la sola produzione più recente, relegando ai bis tre brani ottantiani (Three Of A Perfect Pair, Frame By Frame ed Elephant Talk) e gettando in pasto ad un famelico pubblico di nostalgici il contentino finale di Red, quale briciola dei capolavori del passato.

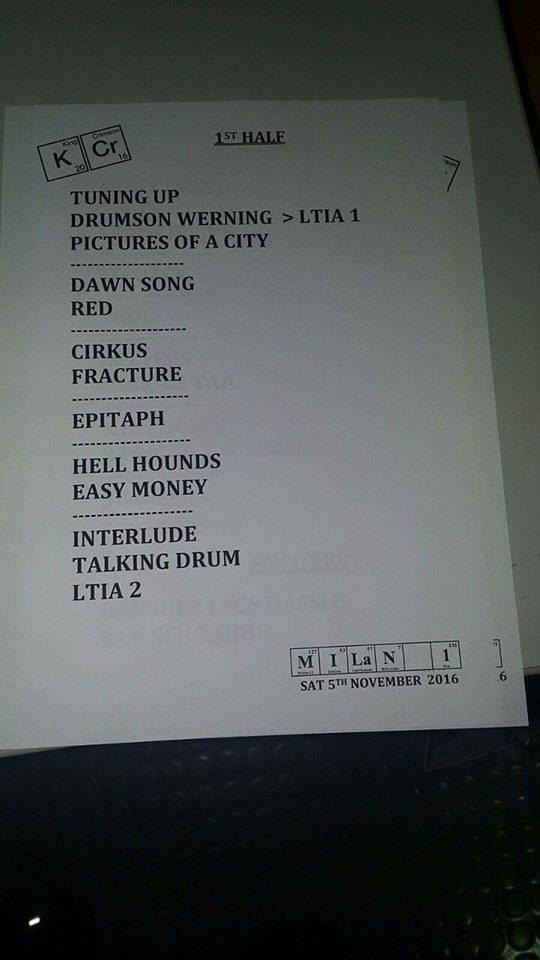

Con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario previsto si parte, e l’incipit di Larks’ Tongues in Aspic Part I è una sferzata emotiva violenta, quasi stordente per quanto inattesa: la bizzarra band che si esibisce sul palco, composta da una linea di tre batteristi piazzati in prima fila con alle spalle un quartetto di eleganti signori dall’età media piuttosto elevata, è in realtà un orologio di alta precisione in cui tutto funziona alla perfezione, anche in quelle parti che parrebbero frutto di improvvisazioni e che, invece, sono esito di una meticolosità certosina oltre che di un talento superiore.

Pictures Of A City è la conferma che questo viaggio a ritroso è appena iniziato e Dawn Song, frammento di Prince Rupert Awakes, rafforza la sensazione che questa volta nulla o quasi della produzione passata verrà lasciato indietro.

Red è il secondo momento topico, e qui devo ribadire l’impressione avuta ascoltando il live, ovvero che l’inserimento dei fiati in un brano così asciutto e squadrato lascia più di una perplessità. Poco male, quando una band subito dopo può offrire un‘altra pietra miliare come Cirkus, traccia d’apertura di un disco magnifico, anche se un po’ sottovalutato rispetto agli altri, quale Lizard. In questo caso, come in Dawn Song, Jakko Jakszyk fatica il giusto nel riprodurre le tonalità di Gordon Haskell, che era già di suo un cantante molto atipico, ma tutto sommato ne esce piuttosto bene, mentre Mel Collins può sfogare le sue doti senza apparire troppo invadente.

L’ascolto delle prime note dell’ossessivo giro di chitarra di Fracture fa compiere a molti un altro salto sulla poltroncina: sia Lizard che Starless And Bible Black erano stati del tutto ignorati in Radical Action, per cui si immaginava che avvenisse altrettanto in quest’occasione: qui, oltre alla velocità sempre innaturale delle dita di Fripp, si fanno apprezzare le tre piovre in prima fila (da sinistra verso destra, guardando il palco: lo storico Pat Mastelotto, Jeremy Stacey, subentrato a Bill Rieflin e alle prese anche con le tastiere, e Gavin Harrison, protagonista in passato con gli ottimi Porcupine Tree).

Epitaph, subito dopo, riporta a quelle atmosfere, definibili in maniera più appropriata come progressive, che ammantavano l’intero album d’esordio, mentre, dopo uno dei molti intermezzi strumentali di gran pregio, l’andamento beffardo e più catchy di Easy Money si prende giustamente la scena: qui va detto che, nonostante le mie perplessità, Jakszyk regge bene il confronto con un brano cantato originariamente da John Wetton, pur possedendo una timbrica decisamente diversa.

Ancora altre tracce di destrezza esecutiva preludono, prima, al percussivo crescendo di The Talking Drum e, dopo, alla spettacolare seconda metà di Larks’ Tongues In Aspic.

Si conclude così la prima parte dello show e, visto che la speaker, in sede di presentazione, l’aveva definito “primo set”, volendola leggere in maniera tennistica si può dire che i King Crimson abbiano inflitto all’ipotetico avversario al di là della rete un bel 6-0 …

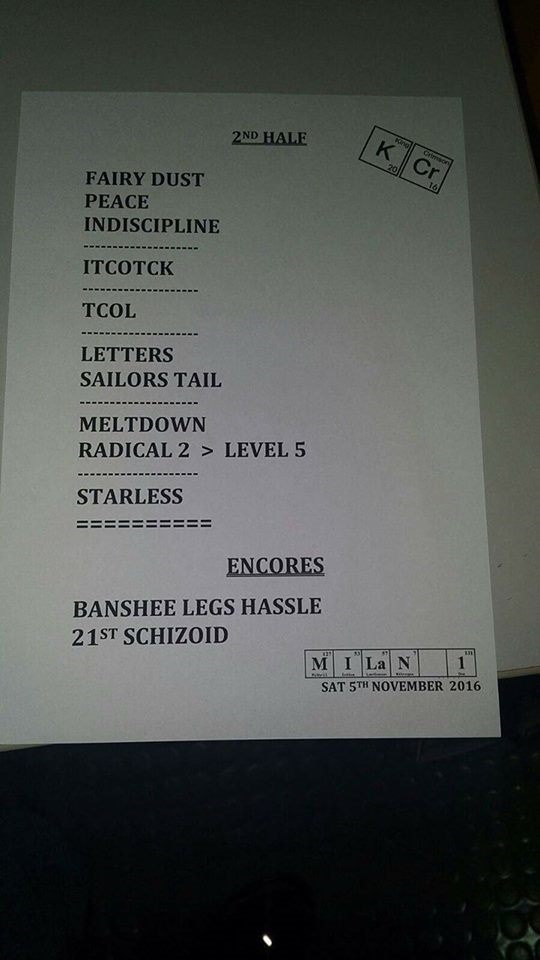

Dopo una tale scorpacciata di pezzi storici, al rientro la band fa subito intendere, con Fairy Dust, che in questa sessione dell’esibizione verranno proposti meno brani “monumento”, anche se dopo l’evocativa Peace, è la delirante Indiscipline ad infiammare nuovamente il teatro, rivelandosi non solo una gradita apertura alla trilogia ottantiana ma offrendo al trio di percussionisti un terreno ideale per esibire la loro sopraffina tecnica.

L’inconfondibile melodia di In The Court Of The Crimson King si palesa senza preavviso, facendo temere una imminente conclusione della serata, visto che nell’immaginario collettivo il brano manifesto della band sarebbe potuto essere posizionato in coda allo show.

Così con è, per fortuna, e si prosegue con un mix tra la produzione più recente e quella storica un po’ meno incisiva (Letters e Sailor’s Tail, che facevano parte di Islands, gran disco, per carità, ma a mio avviso il più debole della prima parte dell’epopea crimsoniana), il che fa leggermente scemare la tensione emotiva in questa fase del concerto, fino ad arrivare alla convincente doppietta di inediti in studio Radical Action / Level Five, dall’impostazione non dissimile da quella che Fripp introdusse con Discipline.

Si creano così tutti i presupposti per arrivare all’autentica esplosione emotiva costituita da Starless, un brano capace di provocare quel turbamento che è prerogativa solo delle opere destinante all’immortalità: l’assimilazione della melodia prodotta dal peculiare tocco chitarristico di Fripp è un qualcosa che segna la linea di demarcazione tra l’uomo ed il bruto e, insomma, per farla breve, è impossibile non commuoversi nell’ascoltare per la prima volta dal vivo un simile capolavoro.

Fine del secondo set (conclusosi stavolta con un punteggio meno netto ma con un ultimo game memorabile …) e ritorno sul palco dei nostri per un bis il cui titolo era già scolpito nella pietra: 21st Century Schizoid Man, un brano profetico che, a 47 anni di distanza, ribadisce una volta di più la visionarietà del talento frippiano: del resto qui si parla di qualcuno che, con il senno di poi, tra pause prolungate, decisioni apparentemente illogiche e repentine infatuazioni mistico-filosofiche, ha forse prodotto meno di quanto avrebbe potuto fare, riuscendo ugualmente ad imprimere il suo geniale marchio sull’arte musicale della seconda metà del novecento.

Il momento in cui Tony Levin (a proposito, sempre un piacere per occhi e orecchie vederlo alle prese con il suo stick) imbraccia la macchina fotografica è il segnale stabilito per il libero scatenamento dei flash degli smartphone, oltre che il momento in cui si realizza la fine definitiva di queste tre ore di magia; la sensazione è quella d’aver assistito ad un evento in cui i primi a divertirsi siano stati proprio i musicisti, cosa non del tutto scontata in simili frangenti e conditio sine qua non per il completo coinvolgimento degli spettatori.

Considerazioni finali: Fripp si avvia alla settantina, io ho scollinato il mezzo secolo già da un po’ e tutto ciò che mi sta attorno (affetti, amici, animali e cose) porta impresso il segno inesorabile del tempo che scorre.

Così, poter assistere ancora una volta ad un concerto dei King Crimson si rivela in fondo un’arma a doppio taglio: in quegli attimi il tempo letteralmente si ferma ma, quando tutto finisce, il piacere lascia spazio al rimpianto verso tutto ciò che è stato e non potrà più essere, specie se ciò a cui si assiste è la fulgida rappresentazione di musica composta per la maggior parte più di quarant’anni fa, suonata oggi e che, tra altri quarant’anni, anche se purtroppo non ci potranno più essere Fripp a suonarla né gran parte dei presenti agli Arcimboldi ad ascoltarla, continuerà ad apparire sempre un passo avanti rispetto a chi si voglia cimentare con le sette note.