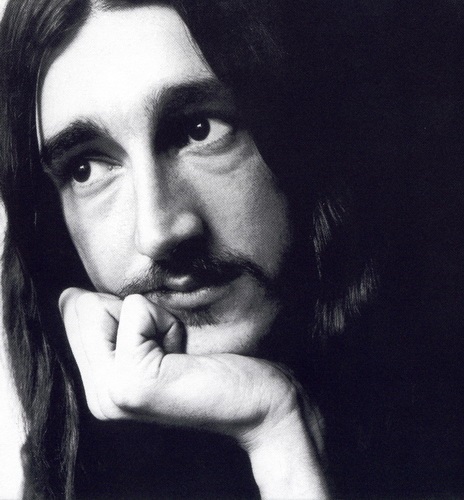

Trent’anni dopo: ricordando Vincent Crane e gli Atomic Rooster

Il giorno di San Valentino del 1989, moriva suicida, a Londra, dopo una vita di problemi, disturbi e dipendenze, il grande Vincent Crane. Quanto da lui realizzato con gli Atomic Rooster, al principio degli anni Settanta, rimane nella storia. Ma la sua è una vita da raccontare, viste anche le moltissime e interessanti collaborazioni musicali. […]

Semiramis – Frazz Live

Grande ritorno da parte di una band storica del nostro progressive rock, ancora una volta Dedicato a Frazz.

London Underground – Four

Ottimo ritorno della space prog band italiana, sempre abilissima nel riportarci sul finire degli anni Sessanta, quando tutto o quasi cominciò.

Fabio Gremo – Don’t Be Scared of Trying

Lavoro d’esordio del musicista che si è fatto brillantemente conoscere con Il Tempio delle Clessidre.

METEORE: NUCLEAR SIMPHONY

Meteora del thrash italiano e disco storico, nello stesso tempo, da parte di una grande e sfortunata band siciliana che fu tra le prime a suonare metal estremo in Italia.

Sinoath – Anamnesis

Quello del quartetto catanese è un dark metal personale e ben suonato che prende le mosse, come è ovvio che sia, da un retaggio sabbathiano per arricchirlo con soluzioni ingegnose ed interessanti.

Paola Tagliaferro – Fabulae

Un delicato e poetico affresco di prog cantautorale ed esoterico. Per palati fini.

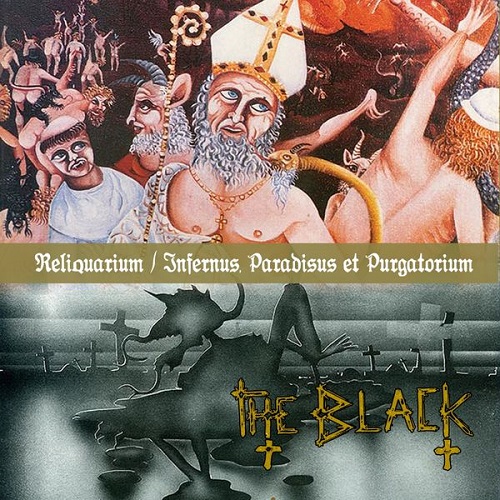

The Black – Reliquarium / Infernus, Paradisus et Purgatorium

I due dischi, raccolti insieme da Black Widow, che rilanciarono il doom nel nostro paese. Un pezzo di storia.

METEORE: ASGARD

Ottima e coraggiosa band di speed metal progressivo proveniente dalla Germania di fine anni ’80, autrice di un unico classico ingiustamente dimenticato.

METEORE: VIOLENT FORCE

Unico disco, di una band storica. Per chi ama Sodom, Assassin, Darkness, Living Death, Tankard, Possessed, Razor, Slayer, Vendetta e Dark Angel.

Ten – Illuminati

Ennesima fatica ed ennesima perla di luce musicale da parte dell’eterno gruppo inglese, ormai sulle scene da oltre vent’anni.

Costruendo il sepolcro: il Doom prima del Doom

Sul fatto che i Black Sabbath siano stati i creatori del doom nessuno può avanzare dubbi. Anche sul fatto che il genere si sia sempre più imposto, specie nei paesi anglofoni ed in Svezia, a partire dagli anni Ottanta – complice anche la NWOBHM (Legend, Ritual, Witchfinder General) – in pochissimi potranno avanzare riserve. Il […]

NECRODEATH

Tutti i colori del buio: intervista ai Necrodeath

Un mito di Francia: i Massacra dal thrash al death

I transalpini Massacra, per quanto grandi e fondamentali, non vengono mai adeguatamente ricordati dalla storiografia metal. Eppure, si tratta di una band storica e di livello assoluto. Sono stati i primi in Francia e tra i primissimi in Europa a traghettare il thrash nella direzione del death metal, insieme ai più longevi connazionali Loudblast. Il […]

Australia: alla scoperta musicale di un’isola

Il rock australiano è stato e rimane un caso a sé stante nel quadro musicale internazionale. Se da una parte è nato, anche e soprattutto, importando quanto si andava facendo nel mondo anglofono, per un altro verso, ciò ha messo capo molto spesso ad una attenta e personale opera di rielaborazione e di trasformazione artistica […]

METEORE: ASTAROTH

Tra le più oscure entità musicali di una Polonia appena uscita dagli anni della Guerra fredda: quattro musicisti ottimamente preparati che hanno lasciato un solo leggendario disco

Rock e Africa: storia e protagonisti di un incontro

Quando si pensa all’incontro fra la tradizione occidentale della musica rock e la cultura africana, la mente va, non a torto, a dischi come Graceland (1986) di Paul Simon, oppure al successo avuto dal giamaicano Linton Kwesi Johnson. Altri ancora, scavando più indietro nel tempo, fanno magari il nome degli Osibisa, che nella prima metà […]

La New Wave of Finnish Heavy Metal

Dalla nostra retrospettiva sulla storia culturale e musicale della Finlandia moderna, volta per lo più a presentare una scena notevole ed importante, sono rimasti intenzionalmente fuori alcuni gruppi, di valore, lasciati da parte solo e appunto per trattarli in una sede apposita e appropriata: la presente. Nel corso degli ultimi cinque lustri, rock ed in […]

Ieri e oggi: intervista agli Hate

Un pezzo di storia del metal italiano. Questo sono gli Hate, esponenti oltretutto di una scena (quella ligure, e genovese nella fattispecie) da sempre viva e florida. Abbiamo potuto incontrarli e parlare con Enzo Vittoria. ME Prima di tutto, la vostra storia: il vostro primo lavoro sulla lunga distanza è uscito in questo 2018, ma […]

Le molte anime della NWOBHM

L’importanza storica irrinunciabile della New Wave of British Heavy Metal è da tempo ampiamente riconosciuta senza riserve. Sull’argomento, presenza fissa in tutte le enciclopedie di rock e hard and heavy, sono stati scritti numerosi libri e articoli (fondamentali e veramente dettagliatissimi quelli di Gianni Della Cioppa). L’intenzione di questo articolo non è pertanto quella di […]