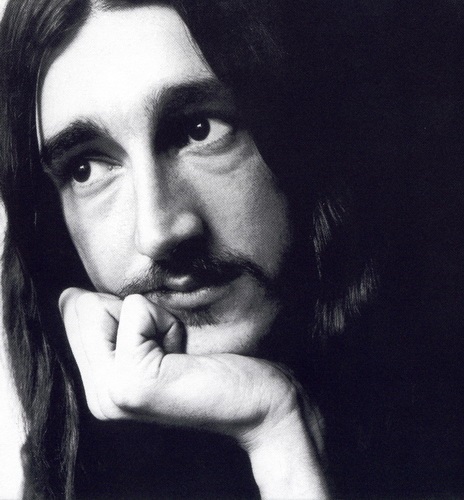

Sognando la West Coast: in ricordo di John Cipollina

Il 29 maggio 1989 ci lasciava ad appena quarantasei anni il grande John Cipollina, uno dei maggiori musicisti e session-man californiani di sempre.

Trent’anni dopo: ricordando Vincent Crane e gli Atomic Rooster

Il giorno di San Valentino del 1989, moriva suicida, a Londra, dopo una vita di problemi, disturbi e dipendenze, il grande Vincent Crane. Quanto da lui realizzato con gli Atomic Rooster, al principio degli anni Settanta, rimane nella storia. Ma la sua è una vita da raccontare, viste anche le moltissime e interessanti collaborazioni musicali. […]

Costruendo il sepolcro: il Doom prima del Doom

Sul fatto che i Black Sabbath siano stati i creatori del doom nessuno può avanzare dubbi. Anche sul fatto che il genere si sia sempre più imposto, specie nei paesi anglofoni ed in Svezia, a partire dagli anni Ottanta – complice anche la NWOBHM (Legend, Ritual, Witchfinder General) – in pochissimi potranno avanzare riserve. Il […]

Un mito di Francia: i Massacra dal thrash al death

I transalpini Massacra, per quanto grandi e fondamentali, non vengono mai adeguatamente ricordati dalla storiografia metal. Eppure, si tratta di una band storica e di livello assoluto. Sono stati i primi in Francia e tra i primissimi in Europa a traghettare il thrash nella direzione del death metal, insieme ai più longevi connazionali Loudblast. Il […]

Australia: alla scoperta musicale di un’isola

Il rock australiano è stato e rimane un caso a sé stante nel quadro musicale internazionale. Se da una parte è nato, anche e soprattutto, importando quanto si andava facendo nel mondo anglofono, per un altro verso, ciò ha messo capo molto spesso ad una attenta e personale opera di rielaborazione e di trasformazione artistica […]

Rock e Africa: storia e protagonisti di un incontro

Quando si pensa all’incontro fra la tradizione occidentale della musica rock e la cultura africana, la mente va, non a torto, a dischi come Graceland (1986) di Paul Simon, oppure al successo avuto dal giamaicano Linton Kwesi Johnson. Altri ancora, scavando più indietro nel tempo, fanno magari il nome degli Osibisa, che nella prima metà […]

La New Wave of Finnish Heavy Metal

Dalla nostra retrospettiva sulla storia culturale e musicale della Finlandia moderna, volta per lo più a presentare una scena notevole ed importante, sono rimasti intenzionalmente fuori alcuni gruppi, di valore, lasciati da parte solo e appunto per trattarli in una sede apposita e appropriata: la presente. Nel corso degli ultimi cinque lustri, rock ed in […]

Le molte anime della NWOBHM

L’importanza storica irrinunciabile della New Wave of British Heavy Metal è da tempo ampiamente riconosciuta senza riserve. Sull’argomento, presenza fissa in tutte le enciclopedie di rock e hard and heavy, sono stati scritti numerosi libri e articoli (fondamentali e veramente dettagliatissimi quelli di Gianni Della Cioppa). L’intenzione di questo articolo non è pertanto quella di […]

Prima del successo: note e appunti sull’alba della new wave britannica

Quando il purismo, non importa di quale segno, ha fatto solo danni. Potremmo iniziare così questa nostra inchiesta storico-musicale, volta a riconsiderare – e rivalutare, perché bisogna, ora, deporre i pregiudizi – dischi e gruppi, emersi al tempo della new wave, che, a causa della fama, hanno fatto (e tuttora fanno) storcere il naso a […]

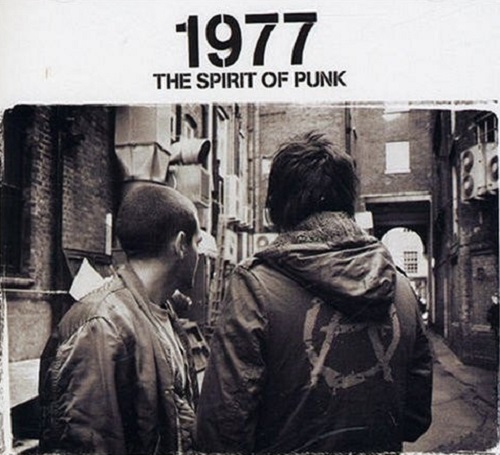

Dopo il 1977 – Il punk inglese anni Ottanta

Dopo il 1977 – Il punk inglese anni Ottanta. Che il ’77 sia stato un anno cardine, un crocevia temporale imprescindibile, nessuno lo discute più o lo ha mai discusso.

Tales From the Thousand Lakes: prog rock e metal in Finlandia

La Finlandia, terra dai mille laghi, ha avuto ed ha una storia, culturale e musicale, tutta sua, in linea, del resto, con l’orgoglio nazionale che da sempre contraddistingue i Lapponi. La attuale Repubblica finlandese fece parte del vicino Regno di Svezia, dal XII secolo sino al 1809, quando si trasformò in un Granducato indipendente all’interno […]

Sperimentazioni newyorkesi: la storia dei Prong

Una delle band in assoluto più importanti e sottovalutate del post-metal, originali e innovativi, che senza rinunciare mai alle proprie radici ha saputo costruirsi in maniera coraggiosa un approccio a se stante nel panorama internazionale. Ancora oggi, a oramai oltre trent’anni dalla nascita, i Prong assomigliano solo a se stessi. Una cosa che oggi si […]

In Britain: i Napalm Death dal crust punk al death-grind

1. Un anno basilare il 1977. Il rock, come sempre voce del disagio giovanile, riesce ad oltrepassare i limiti di una lettura razionale ed a cogliere tutto il lato simbolico ed emotivo di questo disagio, trasformandolo in ribellione. Dall’Inghilterra, arriva l’urlo nichilistico dei Sex Pistols, No Future. In Italia i centri sociali lo amplificheranno in […]

Made in Florida: alle origini del death metal

Il death nasce in Florida, non altrove. E’ una verità storica e va riconosciuta, senza se e senza ma. E’ inutile, d’altra parte, ricercare altri inconsapevoli ‘precursori’.

Arte a luce rock: Giger dal prog al metal

Lo svizzero Hans Rudolf Giger (1940-2014), artista conosciutissimo per avere creato l’iconografica figura del mostro di Alien (portato per la prima volta sugli schemi, da Ridley Scott, nel 1979), ha riservato molti dei suoi lavori alle copertine di numerosi musicisti e band dell’universo rock. Le sue creature surreali – ai limiti del body horror, di […]

Lovecraft in Rock: una prima ricognizione

Gruppi e artisti che si sono rifatti a HPL sono stati innumerevoli, pertanto la presente ricognizione mira solo a rompere il ghiaccio (cosmico) e a sgrezzare la pietra (nera).

Negli Abissi del Fato: l’epopea dei Manilla Road

La recente scomparsa di Mark Shelton (1957-2018), voce e chitarra dei Manilla Road, immensa e storica cult band, impone – non solo agli appassionati ed ai conoscitori – una adeguata opera di ricostruzione e di ripensamento circa quanto da lui magnificamente realizzato con la sua band, nel corso di oltre quattro decenni. I Manilla Road […]

Beyond the Wall of Blues: Jack Bruce e Ginger Baker dopo i Cream

Dopo lo scioglimento dei Cream, a fine anni Sessanta, secondo molta stampa specializzata e diversi giornalisti rock, Jack Bruce e Ginger Baker – rispettivamente basso e batteria, si sa, della band che rese famoso Eric Clapton – avrebbero disperso il proprio genio, in una miriade di dischi solisti e di troppi progetti, fra loro stilisticamente […]

Vento di Nord-Est: ricordando il prog italiano anni Novanta

Quando ormai la bella storia del new prog inglese degli anni Ottanta andava avviandosi verso il suo malinconico tramonto, gli echi – opportunamente rivisitati – cominciarono ad attecchire anche nel nostro paese. Tra la fine del decennio e il principio del successivo, alcune coraggiose formazioni, su tutti i Men of Lake (i quali si ispiravano […]

Tra Mozart e Lovecraft: le molte vite artistiche dei Mekong Delta

Questo straordinario gruppo, soprattutto ad inizio carriera, ha sempre saputo creare, attorno a sé, un alone di mistero, specie circa le sue origini e la sua prima formazione. Il nome, Mekong Delta, è da riferirsi alla foce di un fiume del Vietnam, mentre l’intero progetto venne organizzato dalla mente, a dir poco geniale, di Ralph […]